(公開日:2020年6月2日)

知覚・認知の情報処理とパターン認知

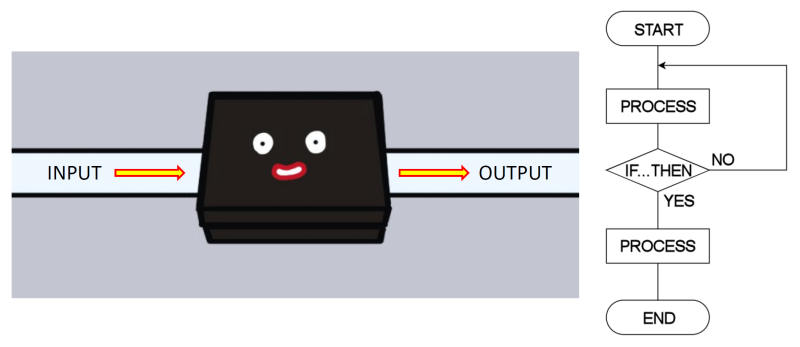

この授業の最初の回でお話しした ワトソン(Watson, J. B.)の「行動主義」を覚えておいででしょうか。行動主義心理学では, 心はその内側を覗き見ることは不可能な「ブラックボックス」であり,刺激(S)と反応(R)の関連性の記述のみに注目すべきと考えます。

それに対して,ナイサー(Neisser, U.)が提唱した「認知心理学」は,「コンピュータ・アナロジー」といって,人間もある種の情報処理装置(コンピュータ)とみなして,ブラックボックスの内側で行われている「処理」(プロセス)に目を向けます。つまり,刺激はコンピュータにおける「入力」(input),反応は「出力」(output)というわけです。

コンピュータというハードウェアの内側では,ソフトウェア(プログラム)が動いていて,プログラムは「アルゴリズム」と呼ばれる処理手順に従って情報を処理することでいろいろな課題を解いていきます。コンピュータの世界では,このアルゴリズムは下の図の右にあるようなフローチャートと呼ばれる流れ図で表したりできるのですが,人間の心の中でもこのような手順に従った情報処理がなされていると考えるわけです。そうすれば,直接は中を覗けない人間の心の内側で行われていることも,「情報処理」という観点から理解できると考えたのですね。

それでは,文字認識の基本であるパターン認識を題材に,有名な2つの情報処理モデルをご紹介しましょう。

今みなさんもこの文章を読んでいらっしゃると思いますが,私たちはどうやってひとつひとつの文字を認識しているのでしょう。そのプロセスを想像しながら読んでみてください。

鋳型照合モデル

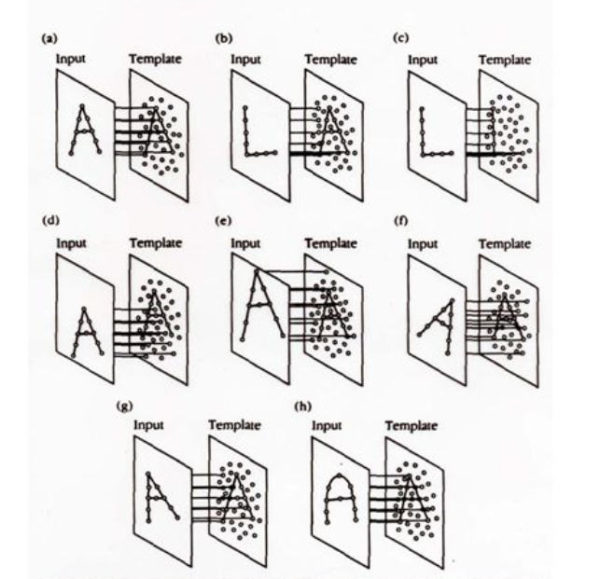

カメラでとらえた文字パターンを自動認識してくれるコンピュータプログラムを作りたいとします。そのときに思いつくもっとも単純な方法のひとつが「パターン・マッチング」という,パターンを鋳型と照合する方法です。この方法では,まず,コンピュータの内部にあらかじめ文字のパターンをデータとしてもっておきます。これを「鋳型」(テンプレート)と呼びます。カメラで文字パターンをとらえたら,それを鋳型と照らし合わせて「どのくらいマッチするか」を調べるのです。下の図は,ナイサーの本で紹介されていた鋳型照合の図をネットで見つけたものです。左にあるInputが入力された画像,右にあるTemplateが鋳型です。Aの文字の入力パターンはAの鋳型にはぴったり合います(a)。それに対してLのパターンはAの鋳型には合わず(b),Lの鋳型には合う(c)…というわけです。得られたパターンと鋳型の間で単に相関を求めればマッチする程度を評価できるので,これなら簡単にプログラムが作れます。ですが,このやり方には問題もあります。たとえば,Aのパターンの位置がずれているだけで,鋳型に合わなくなります(d)。大きさが違っても(e),右に傾いたり(f),左に傾いていても(g) 合いません。また,フォントの形が違っても鋳型に合わない(h)という問題ももってしまいます。簡単なのですが,応用が効かないわけです。数字の認識程度でしたら,0から9までの10種類しかパターンがないので,この鋳型照合でも使い物になるのですが,手書きの漢字をこれで認識しようとすれば,膨大な数の鋳型を用意しておかなければならないことになってしまいますし,認識精度もあがりません。

特徴分析モデル

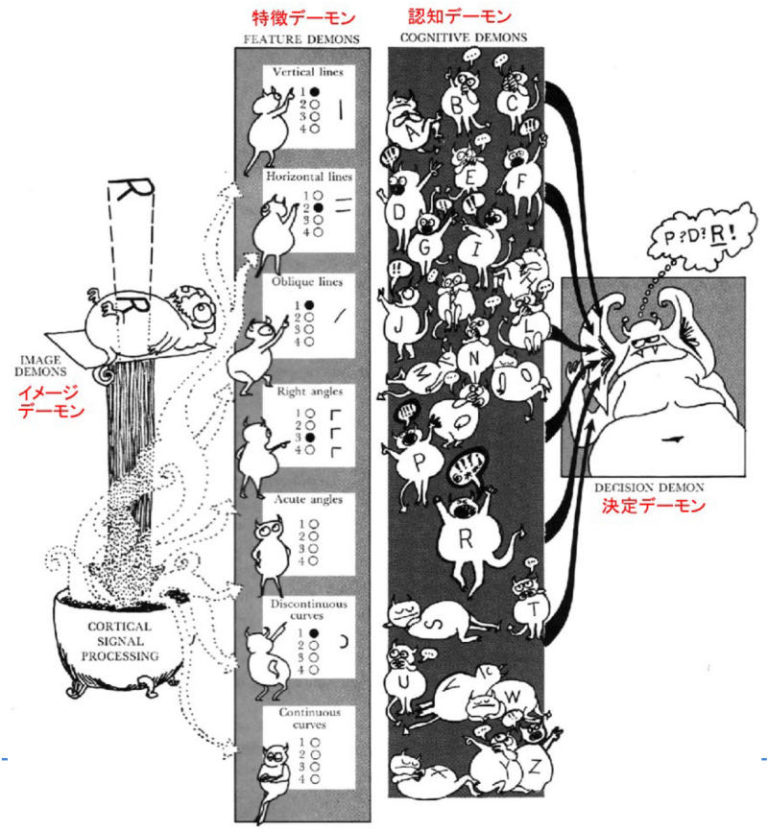

鋳型照合のようなやり方はプログラムを作るのは簡単なのですが,どうも人間はこんなやり方はやっていなさそうです。そこで,考えられたのが特徴分析モデルです。セルフリッジ(Selfridge, O. G.)という研究者が考案したこのモデルでは,脳の中に住む小悪魔(デーモン)たちがパターンを分析して決定するまでを絵にした下の図が有名なので,「パンデモニウムモデル」とも呼ばれます(パンデモニウムとは「伏魔殿」という意味です)。この図では,まず左側にいるイメージデーモンがパターンをとらえます。このイメージデーモンは,後の授業で出てくる視覚の感覚記憶です。その後,イメージデーモンがとらえたパターンのデータは大脳皮質での信号処理を受けて(cortical signal processing),特徴デーモンに渡されます。特徴デーモンは,得られたパターンの中の特定の特徴を検出します。図の上から,垂直線が1本,水平線が2本,斜め線分が1つ,直角が3つ,鋭角はなし,不連続曲線が1つ,連続曲線はなしと,それぞれの特徴を検出してその結果を特徴デーモンたちは指し示しているわけです。この特徴デーモンの様子を認知デーモンが見ていて,自分の特徴らしき分析結果が出てくると「おいらじゃないか?」と騒ぎ立てます。昼寝をしている認知デーモンもいる一方で,DやPやRが騒いでいるところが描かれています。この様子を一番右側にいる決定デーモンが見ていて,一番騒ぎ立てているパターンをとらえて,最終的に今見ているパターンを決定するという仕組みが描かれているわけです。

私たちの大脳皮質の後頭葉にあって最初に視覚情報を受け取る第一次視覚野では,垂直線だけに反応する細胞や,水平線だけに反応する細胞など,単純な特徴を検出する役割をもつ細胞(単純型細胞)がたくさんあることが知られていて,特徴分析モデルはその事実に基づいているわけです。

現在,機械によるパターン認識には,ディープラーニング(深層学習)という機械学習の手法が用いられていて,これによって飛躍的にパターン認識の精度が高まりました。実際,視覚認識においては,今や,コンピュータの方が人間よりも正確に人の顔などを識別できる時代になっています。ディープラーニングでは,得られた画像を入力層に渡した後,それを何層かにわたる自己符号化器(オートエンコーダ)という情報圧縮器によって特徴表現を検出させることで,高次の特徴量を検出させる仕組みになっています。下位の層がとらえた特徴を,上位の層が見てさらにそこに特徴を見出すというやり方,これはまさに私たちの脳がやっていることなのです。

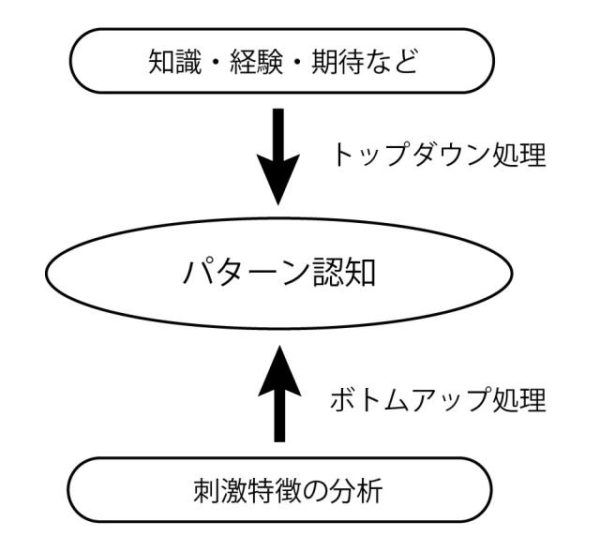

ボトムアップ処理とトップダウン処理

特徴分析モデルのようなパターン認識では,データとして得られた刺激の特徴を分析することで,見ているパターンが何であるかが決定されます。このように,データに含まれる特徴を積み上げていくことで最終的な出力を得るような情報処理のやり方を「ボトムアップ」処理といいます。それに対して,私たち人間は,夜道で怖いと思っていると柳の枝が幽霊に見えるというような例え話にあるように,知識や経験などによって,認知が影響されることが少なくありません。

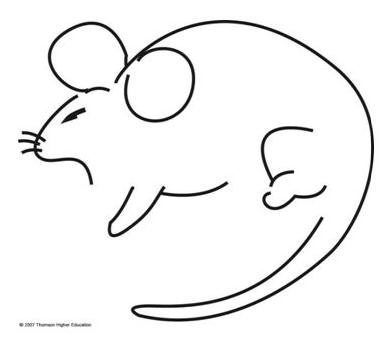

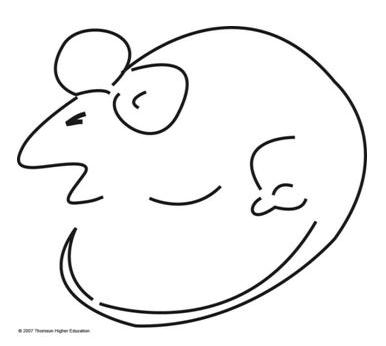

それを体験してみましょう。まず,下の図を見てみてください。何に見えますか?(回答は少し下にあります)

・

・

・

・

・

・

はい,「ネズミ」ですね(次の問題は少し下にあります)。

・

・

・

・

・

・

・

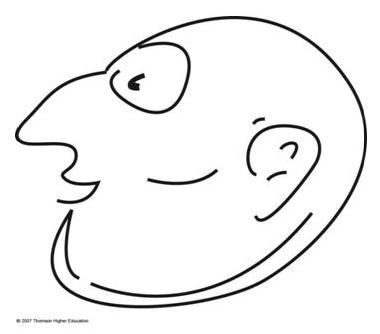

では,次の図は何に見えますか?(回答は少し下にあります。)

・

・

・

・

・

・

2つ目の図は,「人の横顔」に見えましたか?

そんなことはなかったと思います。2つ目もおそらく「ネズミ」にしか見えなかったのではないでしょうか。

・

・

・

・

・

・

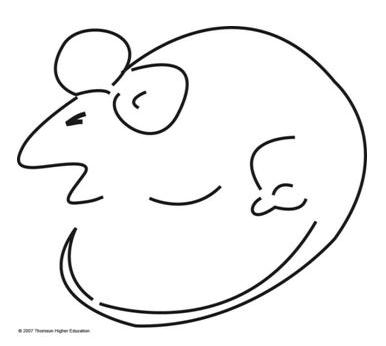

それでは,今度は次の図をしっかり見てください。これはどう見ても「人の横顔」ですね(少し長めにこの絵を見つめてください)。

・

・

・

・

・

・

はい,では,先ほどはネズミにしか見えなかった2つ目の図をもう一度よく見てください。

先ほどは見えなかった,人の横顔が見えるようになったのではないでしょうか。

これは「多義図形」を使ったトップダウン処理のデモンストレーションです。私たちの脳は,複数の解釈が可能なあいまいな図形を認知するとき,先に経験したものを見ようとするのです。

私たちは,データである入力刺激(視覚パターン)だけによってパターン認知を行っているわけではありません。すでにもっている知識や,過去の経験,期待などによって,パターン認知の結果は左右されるのです。これを「トップダウン」処理と呼びます。これによって,私たちはときに思い込みによる勘違いをするかもしれませんが,仮説をもって認知を行うことで,認識に関する複雑な情報処理を おそらくは より効率的に行うことができるようになっているのではないかと考えられます。

下の図に示すのは,パターン認知における文脈効果と呼ばれる現象です。これを見ると「THE CAT」と書いてあるように見えますが,THEのHと,CATのAには同じパターンが使われています。より高いレベルの単語に関する知識が,低いレベルの文字の認知を左右していることがわかります。

次の図では,上の段は「A B C」と書いてあって,下の段は「12 13 14」と書いてあるように読めるでしょう。しかし,ここでも「B」のパターンと「13」のパターンには同じパターンが使われています。前後の文字がアルファベットか数字かでパターン認知の答えが変わっていることがわかります。

注意

情報処理の観点から知覚や認知について考えるときに,重要な働きをもつ心理機能に「注意」があります。

注意は,ひとつには,人間の全体的な覚醒水準を高める効果があります。注意が高まった状態では,人は眠くなることはありませんし,いろいろな変化に素早く気づいたり,小さな刺激に敏感になります。このような持続的な注意の働きを「ビジランス」と呼び,航空管制や産業検査などの監視作業などを行う際に重要な要因として古くから研究が行われてきました。

注意のもうひとつの重要な役割に「情報の選択」があります。私たちは,たくさんの情報に囲まれて生活していますが,膨大な情報のすべてをいつも認知しているというわけではありません。街の雑踏をあるいているときも,すれ違うすべての人の顔を見て,知り合いかどうかチェックしながら歩いているわけではありませんよね。しかし,街中で誰かと待ち合わせしているとき,その相手を見つけたなら,その人の顔は群衆の中で浮かび上がったように知覚されます。その時,周りの人々の顔も同様に目に映っているはずですが,それらは意識されることさえありません。注意は,たくさんの情報の中から,一部の情報だけを選択する働きがあるのです。このような注意の機能をさして,認知心理学では「選択的注意」という用語がしばしば用いられます。

チェリー(Cherry, E. C.)という研究者は,選択的注意の働きを「カクテルパーティ効果」(カクテルパーティ現象)と呼びました。多くの人の声が混ざり合って聞こえるパーティ会場でも,私たちは,特定の話し相手に注意を向けることで,その人の声を聞き取って会話をすることができます。その時,関係ない人々の声は無視されて,意識に上ることさえありません。しかし,そんなときでも,誰かが自分の名前を呼んだりすると,気づくことができる場合も多いのですね。注意していない声は,どこまで処理されているのでしょうか?

これを調べるために,チェリーは「両耳分離聴」(dichotic listening)と呼ばれる課題を使った実験を行いました。両耳分離聴課題では,ヘッドホンの左右から違ったメッセージが提示され,実験参加者は,その一方に注意を向けるように指示されます。注意を向けていることを確認するために,一般的に参加者は,注意した耳から流れる文章を追唱することが求められます。こうやって両方の耳に異なるメッセージを提示した後,注意していない側のメッセージについて,内容を尋ねても参加者は答えることができません。つまり,認知されていないわけです。しかしながら,男性の声から女性の声に変わったり,人の声から純音などに変化すると,その変化には気づくことができます。このような結果から,チェリーは,注意されていないメッセージは,物理的なレベルでは処理されるが,意味的なレベルまでは処理されないと結論しました。

今はデジタル情報処理の時代なので,両耳分離聴のための刺激なんて簡単に作ることができます。ボイスロイドの音声を使って実際に作ってみたので,どんな感じで聞こえるのか聞いてみてください(ステレオのイヤホンかヘッドホンが必要です)。違う音声ではもちろんですが,同じ音声で流れていても,きちんと注意を向けるとちゃんと聞き取れるのがわかると思います(うるさくてちょっとイラっとしますが…私が好きな「吉田くん」のせいかもしれない ^_^;)。

両耳分離聴課題1(男性声&女性声)

両耳分離聴課題2(同じ女性声のもの)

注意による処理の促進と抑制

選択的注意は,注意された対象については促進的に処理を行います。その一方で,非注意対象の処理は抑制的な影響を受けます。この,処理の促進と抑制は,反応時間を測ることによって,実験的に評価することができます。視覚的注意を使った実験を例に説明しましょう。

ポズナー(Posner, M. I.)という研究者は,視覚における注意は「スポットライト」のようなものだと提唱しました(注意のスポットライト説)。暗がりでライトをつけると,照らされたところはしっかり見えてその部分の情報は処理できるのですが,光の当たらないところは逆に暗くて何があるのかさえわかりません。ポズナーが使った実験課題は,注意による促進(利得,benefit)と抑制(損失,cost)を調べることができるので,「ポズナー課題」とも呼ばれます。

下のビデオは実際にポズナー課題を使って実験を行っている画面です。参加者は,画面にある3つの枠の左右に出てくる赤あるいは緑の刺激に対して,手元のボタンの左右をできるだけ速く正確に(間違えないように)押して反応します(赤なら左ボタン,緑なら右ボタンというように)。そのときの反応時間を測定するわけです。刺激が出る前に,中央の枠に矢印か※印が提示されるのがわかりますか。これは「手がかり」と呼ばれる刺激です。※印のときは,左右の枠のどちらに刺激が出るかは50%ずつの確率なのですが,矢印が提示された場合は,矢印の側の枠に75%の確率で刺激がでます。できるだけ速く反応しなければならない参加者にとっては重要な情報です。サッカーのフリーキックでのキーパーを想像してみてください。キッカーが4回中3回は「こっち側に蹴る」とわかっていたら,そちらにヤマを張っておけば速く反応できますよね。それと同じ状況ですから,参加者は矢印の側に注意を向けます。そうやって,矢印の側に刺激がでる条件を「手がかり有効」試行と言います。でも,逆に言えば,4回中1回は矢印の逆側に刺激がでるので,キーパーはヤマを外されることになります。この条件を「手がかり無効」試行と言います。※印のときはどちらに出るかわからないので,参加者はヤマを張れません。この条件を「中立」試行と言います。

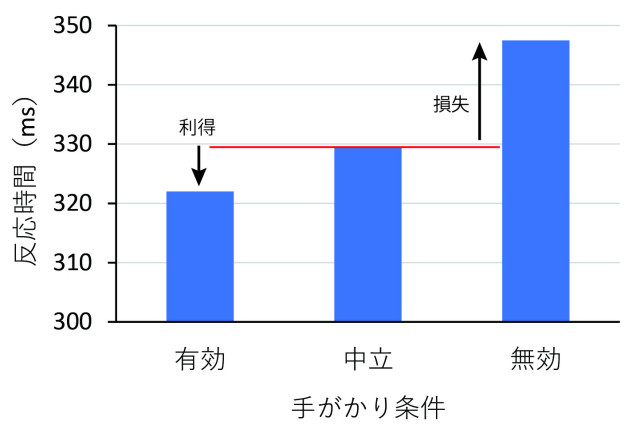

実際の実験結果を見てみましょう。この結果は,みなさんたちの先輩が卒論研究で収集した大学生95名の平均反応時間データです。手がかりが中立の条件(※印)に比べて,刺激が矢印側に出た手がかり有効条件では反応時間が短縮し,刺激が矢印と逆側に出た手がかり無効条件では反応時間が遅延していることがわかります。量的にはわずかですが,統計的に十分有意な差です(有意確率で言えば0.0001以下でした)。これが,注意による促進効果(利得)と抑制効果(損失)です。

上の実験では,参加者の注意を矢印の手がかりによって操作しました。参加者は,矢印側に高確率(75%の割合)で刺激がでることを知っていたので,意図的に注意を矢印側に向けたわけです。これは,意図という参加者の内的な要因によって引き起こされた「内発的」な注意の移動と言えます。

これに対して,私たちは,何かが不意に目の前に現れるなど,視野内の変化に対して反射的に注意を向けることがあります。こちらは,内的な意図ではなく,外的な刺激による 自動的で「外発的」な注意の移動です。下のビデオは,同じ実験を外発的な注意の移動を使って行ったものです。この実験では,刺激が出る150ミリ秒前から,50ミリ秒間,3つの枠のうちのひとつがぴかっと光ります。光る枠はランダムなので,刺激の位置の手がかりにはなりません。参加者には「枠が光るけれども,刺激が出る場所とは無関係なので無視してください」と教示します。参加者は,実際,枠が光るのはほとんど気にならないと言いながら実験をしてくれます。この実験では,真ん中の枠が光る条件を手がかり「中立」試行,刺激が出る側の枠が光った条件を手がかり「有効」試行,刺激と逆側の枠が光った条件を手がかり「無効」試行とします。

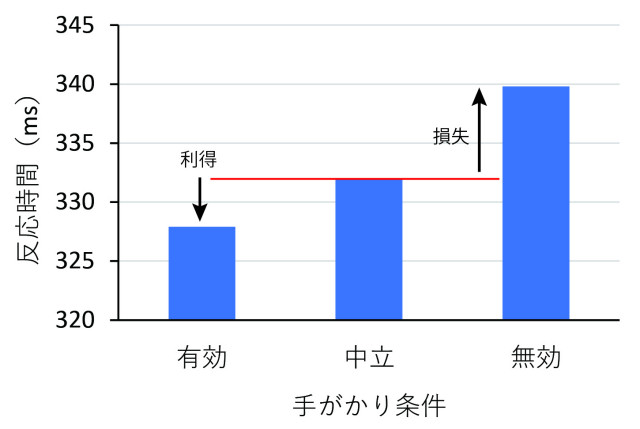

下の図に示す結果を見ると,参加者は,光る枠を無視したのですが,光った枠に刺激が出ると速く反応ができて,光った枠と逆側に刺激が出ると反応が遅くなっていることがわかります。このように,私たちの注意は,外的な刺激変化によっても移動させられ,それは自動的に起きるので無視することができないのです。でもこれは,自動車の運転中などに急に飛び出してきたボールに素早く対処したりするためには,重要な仕組みなのです。

初期選択説 対 後期選択説

注意が向けられた刺激は促進的に処理されて,注意が向けられなかった刺激は抑制されるというのはわかっていただけたと思うのですが,注意はどの段階で情報を取捨選択しているのだろうかという観点から,心理学の世界では論争があって,(それはとても有名な話なので)少し書いておきます。

両耳分離聴課題において,注意を向けていない刺激は物理的な変化は検出できても,意味の理解はなされません。ブロードベント(Broadbent, D. E.)という研究者は,注意は,テレビのチャンネルを切り替えるように,通す情報と通さない情報を取捨選択する フィルタのような働きをしているのだと考えました。この考えは「フィルタモデル」と呼ばれ,情報処理の早い段階で注意が情報を選択しているという「初期選択説」として知られます。

これに対して,ドイチら(Deutch, J. A. & Deutch, D.)は,選択的なフィルタを仮定せず,感覚受容器に入力されたすべての情報は意味レベルまで処理されていて,選択が行われるのは反応選択時であるという「後期選択説」を主張しました。意味的に重要であれば,非注意情報も意識されると考えたのです。両耳分離聴課題において,非注意刺激の中に自分の名前が含まれていると3割くらいの人が気づくと言われているのですが,意味的処理も行われているとするならば,このような結果を説明することができます。

他にも,トレイスマン(Treisman, A.)は,非注意情報は完全に遮断されるのではなく減衰されているので,ある程度は処理されているという「減衰モデル」(マイルドな初期選択説)を提唱したりしています。

しかしながら,最近では,注意が初期段階でフィルタのような働きをしているのか,それとも後期段階で働いているのかといった,「どっちが正しい?」的な議論は意味をもたなくなっています。…というのは,注意が,情報処理過程のどこかひとつの段階で働くのではなく,最初から最後まで,本当にさまざまなところで影響を及ぼしていることがわかってきたからです。

特徴統合理論

減衰モデルで知られるトレイスマンは,視覚探索課題という,昔流行った「ウォーリーを探せ」のような課題を使った実験を通して,注意が対象を知覚するために非常に重要な働きをしていることを示しました。

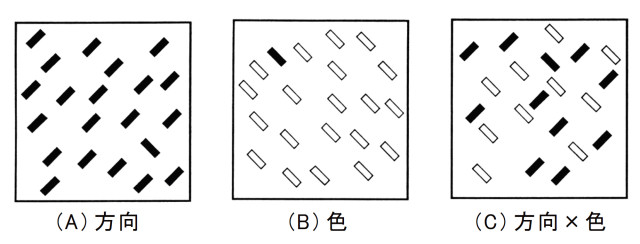

私たちの身の回りにあるさまざまな対象は,色や形,大きさなどさまざまな次元の特徴を併せもっています。彼女が提唱した「特徴統合理論」では,私たちの注意は,これら複数の次元の特徴を結びつける「のり」の働きをしているというのです。視覚探索課題では,「ターゲット」と呼ばれる標的刺激を,「ディストラクタ」と呼ばれる妨害刺激の中から探して,ターゲットが「ある」か「ない」かをできるだけ速く正確にボタン押しで答えます。そのときの反応時間を調べるのですね。下の図では,ターゲットは「左斜めに傾いた黒い棒」なのですが,方向だけで探すときや(A),色だけで探すときは(B),ひと目見てそれがあるのがわかります。このようなときは,「ポップアウト」といって,周りとは特徴が違うターゲット刺激が飛び出して見えるように知覚されます。それに対して,ターゲットとディストラクタが方向と色の組み合わせで定義されるときは(C),ターゲットがどこにあるのか,私たちは注意を使って画面内をスキャン(走査)しなければわかりません。

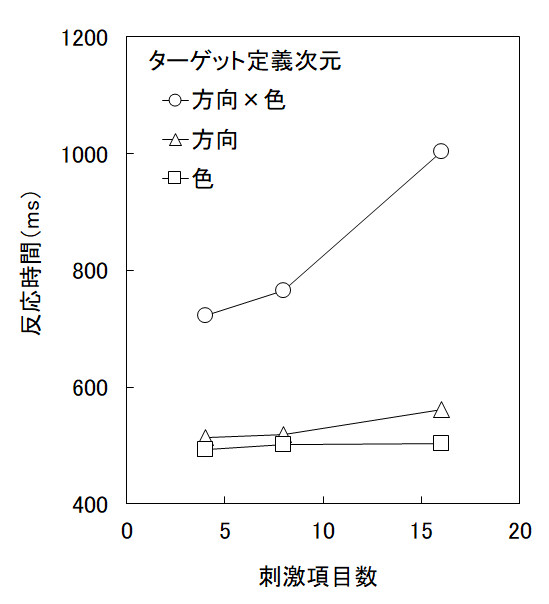

画面に提示する刺激の数を変えて反応時間を測ってみると,下の図のようになります。方向だけ,色だけというような単一の特徴でターゲットが定義されるときには,邪魔ものであるディストラクタがどれだけあっても反応時間はほとんど変わりませんが,ターゲットが複数の特徴の組み合わせで定義されるときには,ひとつひとつの刺激に注意を向けないとターゲットかどうかがわからないので,邪魔ものが増えることによって反応時間が伸びてしまうのです。

実験をすると,注意は視線とは別に動かすことができることがわかるのですが,通常では私たちは注意が動くと視線も動くようになっています。そこで,視線の動きで私たちが注意をどのように動かしているかを見ることができるので,下のビデオを見てみてください。20年近く前にゼミで学生たちと遊んだときの記録なので解像度が低いですが,白い十字が視線を表しています。赤い丸を探すときの視線の動きで,色だけ,形だけ,色と形の組み合わせで視覚探索を行うときの注意の動かし方がわかると思います。ビデオの後半は,「ミッケ」という絵本で磁石を探してもらったものですが,私たちが探し物をしているとき,実は目の前にあっても気づかないというのはこういうことなんだというのがわかります (^^)。

線運動錯視

「線運動錯視」は,初期選択どころか,注意が,ものが見え始めるまでの時間さえ変える力をもっているということを示した現象です。まずは,下の最初のビデオを見てみてください(このデモンストレーションは,スマホのような小さな画面ではわからないかもしれません)。黒い画面の中の「+」は凝視点ですが,今回は実験ではないので,これを見ても見なくても構いません。ただ,凝視点の上に水平の線分が一瞬出てくるので,それに注目してください。この線分は,線分の全体を同時に提示して,50ミリ秒経ったら,同時に消していますが,全体が同時にパッと出て,全体が同時にパッと消えるように見えるでしょうか? 線分がなにかどこかから見え始めて,びよーんと伸びては,どこかから縮んで消えていくように見えませんか? ある程度の長さがあると,線というのは,同時に出たり消えたりするようには見えないようなのです。

では,注意を操作することで,この線の見え方をコントロールしてみましょう。先ほどと同じように線分を50ミリ秒出すのですが,その150ミリ秒前に白い点を50ミリ秒出します。私たちは,視野に何かが出現したり変化があるとそこに自動的に注意が移動します。これを無視することはできません。注意は,ものが見え始める時間にも影響を及ぼして,注意が向いた場所では処理が促進されるので,他の場所よりも「早く」見え始めます。すると,あら不思議,直線がそこから伸びて行っているように見えるのです。

変化盲(チェンジ・ブラインドネス)

注意が向いていないと処理が抑制されたり,意味的な内容がわからなかったりするけど,大きな変化があれば,人間は必ずそれに気づくはずと考えられていましたが,1990年代後半になって,いやいやそんなことないよという研究がブームになりました。そこで研究対象となった現象は「チェンジ・ブラインドネス」と呼ばれ,無理やり日本語に訳すと「変化盲」とか「変換盲」と書いてある本が多いかな。日本では,脳科学者の茂木健一郎さんが「アハ体験」といってテレビでたくさん紹介したので,そちらの言葉の方が一般には有名かもしれません。

下のビデオはずいぶん昔,「たけしのアンビリバボー」という番組で見て,これはぜひ授業で使いたいと思って,作者(ワイズマン博士)に連絡してビデオのCD-ROMを送ってもらったものです(今はYouTubeにアップしてあるのでそれにリンクさせています)。英語のビデオなので,簡単に紹介しておきますが,タイトルは「色が変わるトランプの手品」となっています。ワイズマン(リチャード)が左にいる男性,助手はサラさんです。リチャードがトランプの山からサラさんに1枚とってもらって,それを使って手品をするところを見てみてください(この人,実はマジシャンになりたくて心理学を勉強し始めたという変な人?で,トランプさばきが異常にうまい!)。ちなみに,後半は解説ビデオになっています。「色が変わる」ところをぜひ見てみてください。

このような研究はたくさんあるのですが,世間を驚かせた研究のひとつが下のサイモンズとレヴィンの「ドア・スタディ」です。大学のキャンパス内で,実験者が通行人に対して建物の方向を尋ねます。2人が話し始めてしばらくしたとき,ドアを担いだ別の2人の実験者が間を通り,その瞬間,会話中の実験者はドアを運んできた別の実験者と入れ替わります。入れ替わった人物は,服装などの外見も全然違うのですが,会話中の目の前の人物が全くの別人に変わっても,気づいた通行人は半数に満たなかったのですよ (^^)。

さて,このチェンジ・ブラインドネス,実は,認知心理学の祖であるナイサーがすでに1970年代に示した現象なのです。今,それが,人間の意識とは何なのかという大きなテーマとなって,認知心理学だけでなく,脳科学や情報科学から,経済学や哲学に至るまで議論されるところになっているのですよ。

そういう認知心理学の世界に,次回から入っていきます。

お疲れさまでした。

出席確認